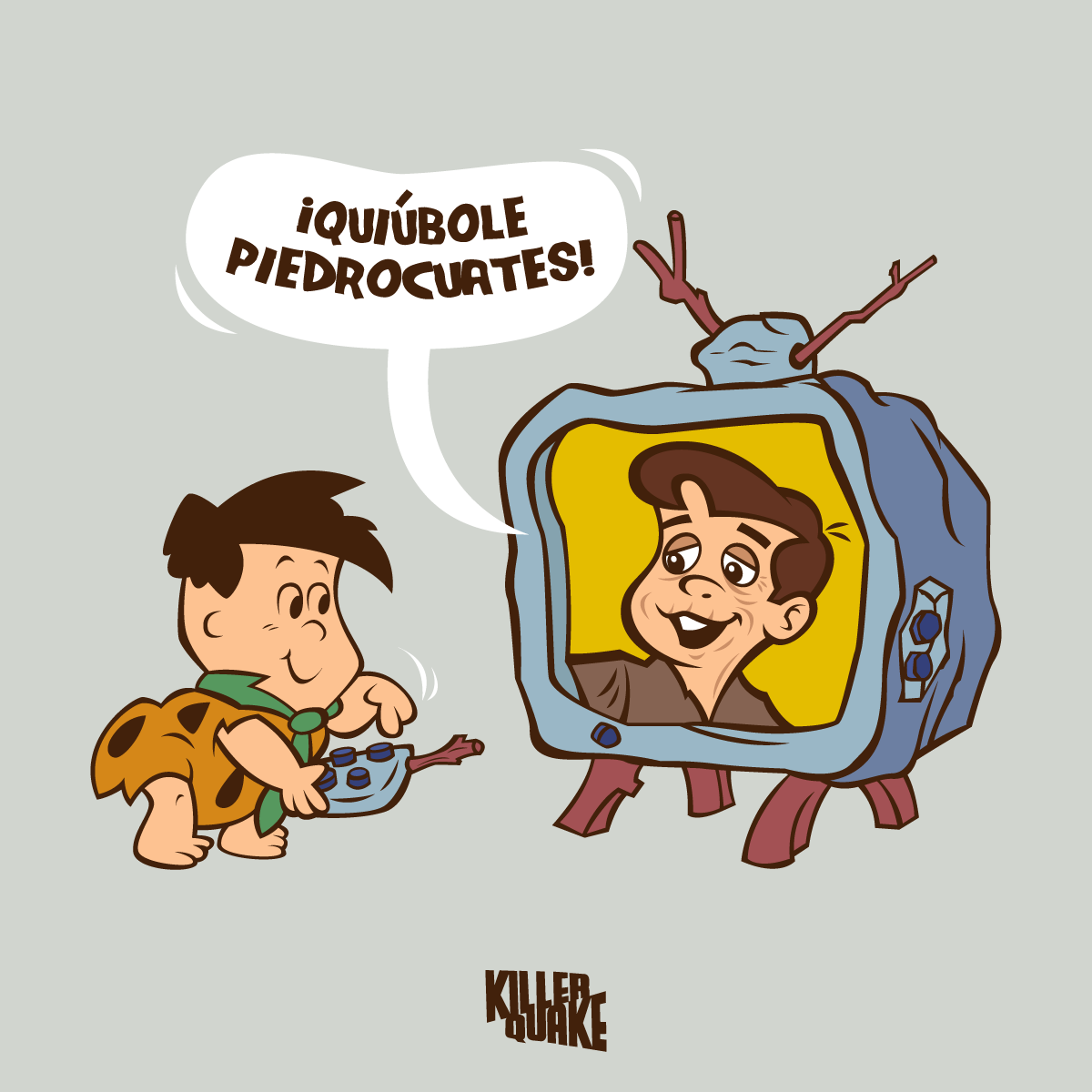

Ignoro cuál sea el modus operandi en otros países, pero en México existe la insana tradición de entretener a nuestros hijos disfrazando a adultos de niños. Tenemos 2 casos memorables y míticos, equivalentes a Maradona y Pelé de la televisión infantil mexicana: Chabelo y el Chavo del 8.

Además de compartir la primera sílaba de sus nombres, compartieron el corazón de todos nosotros. Hasta que dejamos de ser niños y descubrimos que nuestros héroes quedaron atrapados en sus pantalones cortos a pesar de calificar para el subsidio del Inapam.

Y aquí es donde me pregunto qué pensaría mi cabeza de infante por aquellos días: ¿era tan crédulo para tragarme que esos señores en realidad eran niños o simplemente quedaba hipnotizado frente al televisor ante la surrealista escena de ver a personas mayores a mi papá comportarse como yo?

Mentiría si doy una respuesta. Del mismo modo en que fracasaría si intento buscar el por qué a los mexicanos nos fascina entretener a nuestros hijos de las formas más bizarras. Si no lo creen, ¿por qué existen los payasos? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de maquillar y vestir a señores como nuestra tía Maruca?

Quizá el único caso fuera de estudio psiquiátrico es el de Ramiro Gamboa, alias, el tío Gamboín, que ni falta hace presentarlo porque desde la televisión nos acompañó toda nuestra niñez con el mismo saco rojo, arrugas y cabello cano. En pocas palabras, era un tío abstemio interpretando a un tío abstemio.

Sin embargo, existió otro tío que ni era abstemio, ni era reconocido por los niños (a no ser que fueran yucatecos) y cuya presencia en mi fiesta de cumpleaños generó el mayor trauma del que tengo conciencia.

No era payaso, tampoco mago, menos comediante. A ciencia cierta nadie nunca supo cuál era su oficio, pero su presencia era indispensable en las celebraciones de toda familia que se diera a respetar. Siempre inmaculado, guayabera blanca, zapatos boleados y los cinco sentidos alineados en búsqueda del mesero que servía las cubas.

—Sobrinitos —advirtió a la concurrencia—, miren cómo desaparezco este vaso.

Más de un ingenuo (me incluyo) creyó que al fin presenciaría un poco de magia, por desgracia el truco consistía en observarle beber hasta la última gota del vaso que le entregó el mesero (mitad Coca-Cola mitad Bacardí).

—Salud y aplausos —ordenó.

Los señores se descosieron en vítores, mamá en cambio, con ojos de escopeta encañonó al showman para recordarle que la fiesta era para niños, dejándolo sin otra alternativa que invitarme a subir al escenario, donde, me bombardeó con preguntas intrascendentes que respondí con el más absoluto silencio.

—Bueno… tal vez quieras responderle a don Rufino —advirtió.

Mamá tuvo que subir al escenario catapultada por la vergüenza para limpiar el orín que escurría entre mis piernas al tiempo que ordenaba al aprendiz de ventrílocuo regresar a su ataúd de madera al nuevo protagonista de mis pesadillas.